读者满意度调查

读者满意度调查 读者满意度调查

读者满意度调查

责任者:肇庆市高要区文化馆 (高要区非物质文化遗产保护中心) 编著

ISBN:978-7-218-17023-7

出版发行:广东人民出版社, 2023

索书号:K892.1/Z351

馆藏地点:肇图端溪书苑

内容简介:

本书利用高要区非物质文化遗产保护中心的档案资料成果和广东省非物质文化遗产保护工作专家的研究成果,旨在还原高要社稷坛和社稷信俗的本来面目,清理出高要社稷建制的历史渊源和文化内涵、社稷坛类型、社稷坛在乡村的层级配置、民间的社信俗活动和高要春社庆典的全貌;对高要春社在高要经济社会现代化进程的保护和开发利用,以及在粤港澳人文湾区建设的作用,也有所拓展和探讨。

推荐理由:

本书资料丰富翔实,集合了较多研究成果,不单有助于读者对高要社稷坛和高要春社非物质文化遗产保护项目作全息的了解,对研究中国社稷建制和社稷信俗在岭南的风土化流变也很有参考价值。

精彩内容摘要:

高要的社稷坛

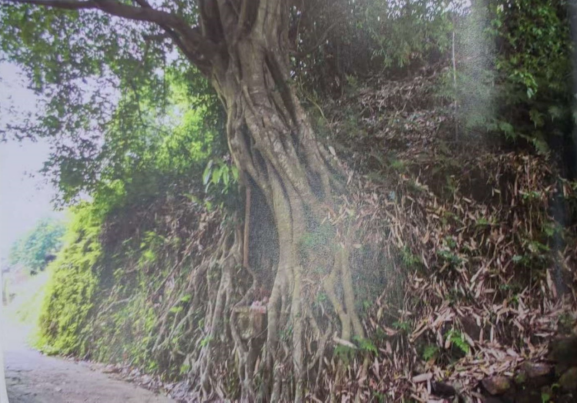

高要区乐城镇仙人坑周塘村的树头社

远古的岭南,原始森林密布,瘴气弥漫,瘟疫肆虐,曾被视为“南蛮”之地,民间风俗也被视为“蛮风土俗”;由于南岭山脉的大庾岭、骑田岭、萌渚岭、都庞岭、越城岭五条山岭的阻隔,岭南地区开发较晚,经济文化发展和文明开化都比中原和江南慢了半拍。经历宋元明清,随着珠江三角洲全面开发,经济发展,中原文化向岭南覆被,岭南移风易俗,社稷文化也传播开来了。目前我们可以查证到,在明代,高要的社稷建制和社稷信俗开始有了文字的记录。

社稷建制和崇拜的风俗向岭南广泛传播,最明显的反应是社稷坛数量激增。从现存的明清时期广东地方志书和笔记等文献记录看来,社稷坛大量涌现,除了有省、府、州、县各级官建社稷坛外,乡里也层层配置了社稷坛,形成密集的多层级祭祀圈。官府有官府的祭祀,民间也有自己的演绎方式。在高要,由于天时、地利与人和的历史因缘际会,社稷建制和社稷信俗演绎得更加活色生香。

首先,高要社稷坛特别多。据统计,高要现存社稷坛5000多个,分布在全高要17个镇街1436个自然村,村村有社坛,有些村还有多层次的社稷坛配置

其次,高要星罗棋布的社稷坛除了保存中原社稷的传统形制之外,还同岭南地域、风土、民情相结合,呈现出鲜明的岭南特色。

让我们去高要的镇街乡村游走一遍,开开眼界。(P32~P33)

高要的社稷信俗

高要区金渡镇沙头村观音诞,村民拜本坊社公

社稷是古代乡里的活动中心,民间风俗很多都与社稷信俗相关联。作为日常行事通例,高要民众在初一、十五、逢年过节、庆寿、新居入伙都要备齐供品拜祭社公。高要民间即使是其他信俗的神诞庆祝,也要拜本村大社和本坊巷的社公,凸显对社稷的尊崇。例如金渡镇沙头村观音诞,村民也要拜社。(P70)

高要春社与高要社会经济文化建设

高要区河台镇开耕节

高要春社的根来自远古的中原,既以数千年的高龄落地高要,深入高要社会、经济和文化的肌理,又伴随着高要人迈向现代化,焕发青春活力。

我们回顾高要春社的历史发现,春社漫长的历史进程中一直在高要民间沿承,但由于各种原因,这种积淀深厚的民俗一直藏在深闺无人识,集体活动还曾经一度中断。改革开放后,高要民众恢复春社活动的呼声渐高,河台镇的年轻基层干部首先以“开耕节”为名,搞了一个“开耕”的仪式,恢复春社社日活动,高要百姓又开展了集体拜祭社公的活动。开耕节是高要春社历史进程中一段难忘的记录,但春社丰富的文化内涵和文化价值仍然末能彰显。(P132)

图文:地方文献部

编辑:陆善铃

一审:李晓明

二审:张惟

终审:谢沚蓝